|

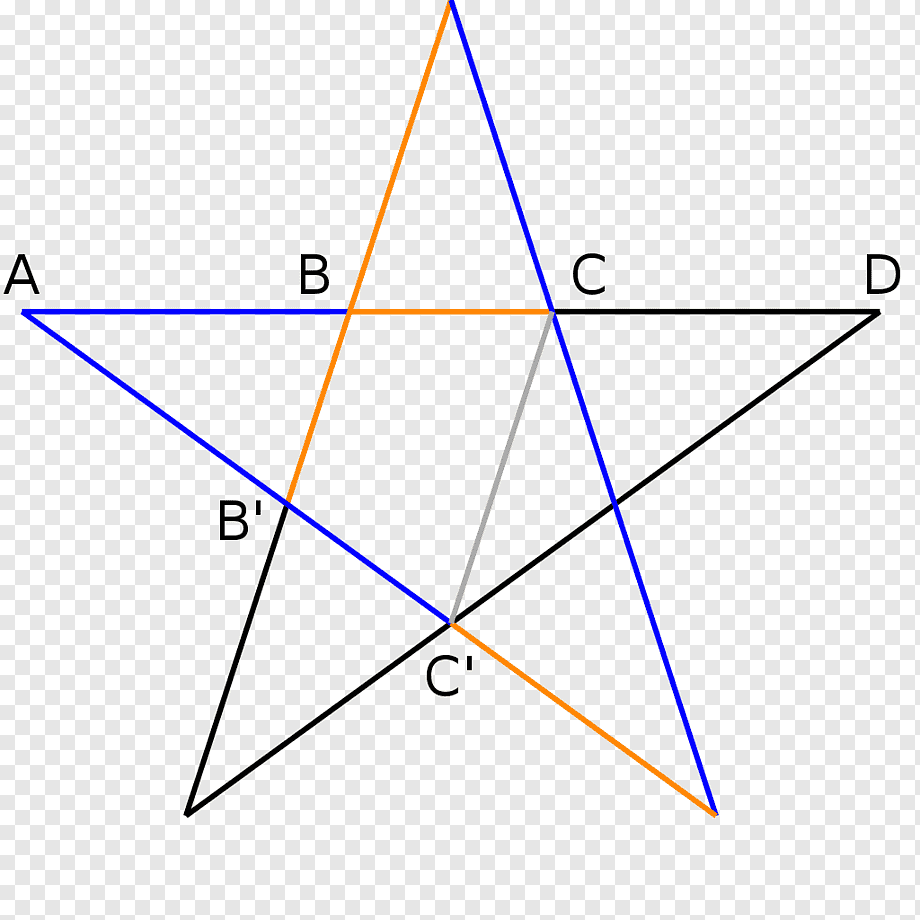

Schrift-Denken: Phonetische Alphabet-Schrift Die Komplexität menschlicher Denkfähigkeiten ist an schriftsprachliche Symbole 2023 n Während die meisten Tierarten über eine begrenzte Zahl angeborener Warnlaute verfügen, die instinktive Reaktionen auslösen, können Menschenkinder eine unendliche Zahl von Lauten erlernen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren – die menschliche Kommunikation ist flexibel. Im Zentrum des kindlichen Mund-Sprach-Erwerbs und der Sprachverwendung ab dem 12. Monat steht die Aneignung von der Bedeutung akustischer Repräsentationen. Zeigen und durch Laute bezeichnen – die orale Mund-Sprache Einjährige Kinder folgen mit ihrem Blick den Zeigegesten von Bezugspersonen und benutzen selber den Zeigefinger, um anderen ihre Wahrnehmungen zu zeigen. Dies hat der Psychologe und Anthropologe Michael Tomasello als komplexe Beziehung beschrieben, für die er bei Schimpansen keine Entsprechung gefunden hat. Das Kind übernimmt die Wahrnehmungsperspektive seines Gegenübers, seines „Du“, so dass eine soziale Perspektive entsteht - in der Wir-Perspektive entsteht geteiltes Wissen. Das erfordert kognitiv eine Art von „Vogelperspektive“: Der Sprechende unterscheidet zwischen sich und seinem hörenden Gegenüber und lernt den Unterschied der Perspektiven der ersten und der dritten Person auf das Objekt der Sprechhandlung begreifen. Das Kind weiß, dass sein Adressat sieht, was es sprachlich bezeichnet hat. Dies ist, so Tomasello, eine wesentliche mentale Voraussetzung für die menschliche sprachliche Kommunikation. Tomasellos Überlegungen basieren auf vergleichenden Experimenten mit Schimpansen und Kleinkindern und beziehen sich auf den unmittelbaren mündlichen Spracherwerb. Sprache entstand offenbar durch geteilte Wahrnehmungen und Intentionen in der körperlichen zwischenmenschlichen Zeige-Gesten-Kommunikation. (siehe mehr zu oralen Kulturen unter MG-Link) Die entfaltete Sprachkultur europäischer Gesellschaften ist aber überfordern und nachhaltig geprägt durch die Schriftkultur. Die Schrift-Sprachkultur stellt ganz andere und viel weitergehende sprachliche Bausteine für das Wirklichkeitsbild zur Verfügung, in das schon Kinder im „vorschulischen“ Alter hineinwachsen. Von den Zeige-Lauten zur Schrift-Sprache Die sprachliche Kommunikation hat sich aus der rein oralen Ursprungs-Situation verselbständigt, Sprache hat als Schriftsprache eine visuelle Symbolstruktur bekommen. Diese Schriftsprache verselbständigt sich gegenüber dem sprachlichen Alltagshandeln und dem, was zeigbar ist in der unmittelbaren Lebenswelt. Die rein mündlichen „Sprechhandlungen“ bekommen im „Zeigfeld der Sprache“ ihre Bedeutung - von Fall zu Fall: „Was ‚hier‘eund ‚dort‘eist, wechselt mit der Position des Sprechers.“ (Karl Bühler) Mündliche Sprache bleibt gebunden an den Vollzug des Sprechens und entwickelte sich in Form sozialer Traditionsbildungen. Während die mündliche Sprache an den auditiven kommunikativen Nahraum gebunden ist, bewährt sich die Schrift-Sprache mit ihrer Verdinglichung als Text im „Fernraum“g. Diese visuelle Fixierung hat weitreichende Bedeutung für die menschliche Wissens-Akkumulation. Bühler spricht von der „Verselbständigungstreppe“ der Symbolbedeutungen: Besondere Sprachwerke sind dann die abstrakten Überlegungen auf der Basis von Sprachgebilden. „Wortrealismus“ (Fritz Mauthner) entsteht. Nach der platonischen Ideenlehre haben abstrakte Vorstellungen eine objektive Wirklichkeit. Für Platon hatten „Ideen“ Wirklichkeit, die Phänomene waren für ihn nur Beispiele für die Ideen. „Das Schöne an sich“g, „das Gerechte“g, „der Kreis an sich“ oder „der Mensch an sich“g bezeichnen die eigentliche metaphysische Wirklichkeit dar, der sich der Mensch nicht betrachtend, sondern nur philosophierend nähern kann. Voraussetzung für dieses Denken war die Emanzipation der Sprache aus der Welt des Sichtbaren durch das phonetische Alphabet. Das phonetische Alphabet Die frühe Entwicklung der charakteristischen Merkmale des modernen „europäischen” Denkens wird gewöhnlich bis zu den radikalen Innovationen der vorsokratischen Philosophen des sechsten und fünften Jahrhunderts v.u.Z. zurückverfolgt. Es handelt sich um eine intellektuelle Revolution, um den Übergang von mythischen zu logisch-empirischen Denkweisen. Die Alphabetschrift ermöglicht durch ihre Unabhängigkeit von jeglichem Bild-Sinn die Konstruktion neuer Worte mit nicht abbildendem Sinn. In der abstrakten phonetischen Schriftsprache gibt es keinen natürlichen Zusammenhang zwischen dem Wort-Klang und dem Gegenstand, auf den es sich bezieht. Die Schrift wird so zur Quelle für „Undinge“. Sie bietet die Möglichkeit, Worte zu bilden, für die es keine greif-bare Entsprechung gibt. Der Satz „Löwen sind Katzen“ ist ein Beispiel für die systematisierenden Folgen der Schriftsprache. Die Worte haben keinen sinnlich erfahrbaren Inhalt, weil wir gewohnt sind, Katzen zu streicheln und Löwen zu fliehen. Alphabet-Verschriftlichung macht aus einem Klangwort ein visualisiertes Schrift-Wort. Aber die Alphabet-Schrift ist nicht nur Lautschrift für diese Tonfolgen, sie strukturiert die Klang-Worte mit der reproduzierbaren Eindeutigkeit ihrer Zeichen. Alphabet-Schrift ist nicht schlicht ein zweidimensionales symbolisches Abbild für die Klang-Wahrnehmungen der Sprach-Laute, sondern sie wirkt zurück auf die gesprochene Sprache: Die grafische Fixierung normiert die fließende akustische Welt der Laute. Die Alphabet-Schrift setzt voraus, dass einzelne Elemente - Phoneme - aus der Klangfolge der Sprache identifiziert und grafisch dargestellt werden. Die Übertragung der Klang-Worte in das visuelle Medium der Schrift bedeutet eine Normierung der Sprachtöne durch die Schriftzeichen. Die Sprache wird zur „Aussprache“ der Schrift. Durch ihre Fixierung ermöglicht und erzwingt die Schrift für die Schreibkundigen eine Präzisierung der Sprach-Laute und dann auch Regeln zur klaren Unterscheidung von Subjekt, Prädikat und Objekt. (Vgl. zur Erfindung der Alphabetschrift M-G-Link) Das Potential des Mediums Alphabet-Schrift Schrift trennt den Sprecher räumlich und zeitlich von seinen Zuhörern. Schrift ist zunächst daher verarmte Kommunikation – es fehlen alle Möglichkeiten, die Worte durch Körpersprache zu begleitenden und zu interpretieren. Dieser Mangel erzwingt eine Präzisierung der Aussageform, letztlich eine grammatikalische Formierung der Wortfolge. Die Schrift-Kommunikation erfordert große und reproduzierbare Eindeutigkeit ihrer Zeichen. Es gibt in gesprochenen Sätzen keine Doppelpunkte und keine verschachtelten konditionalen Nebensätze. Das Medium Alphabet-Schrift zwingt mit der reproduzierbaren Eindeutigkeit ihrer Zeichen der gesprochenen Sprache einen neuen Rahmen auf. „Schenke“ ist eben nicht mehr gleich „Schänke“. In der Schrift können den gesprochenen Sätzen gliedernde Satzzeichen hinzugefügt werden, Schrift ermöglicht verschachtelte konditionale Nebensätze mit „weil“, „nachdem“ oder „aber“, wo die Aussagen in schriftlosen Mund-Sprachen mit einem schlichten „und” „und” „und” aneinandergereiht würden. Schrift transformiert eine eindimensionale lineare Kette von Klängen in eine zweidimensionale grafische Darstellung, hilft also wie eine Schablone, die chaotische Fülle der - akustischen - Wahrnehmungs-Dinge neu zu sortieren und in einem anderen Medium - visuell - zu fixieren. Die Schrift drängt der Wahrnehmung geradezu fixierte Typisierungen auf, die mit einem grafischen Zeichen identifizierbar gemacht wurden. Aus Klang-Lauten wird ein Schrift-Wort. In der Schule lernen Kinder, so zu sprechen wie geschrieben wird - die Sprachtöne werden durch das Medium der Schrift normiert und zur „Schrift-Sprache“. Die gesprochene Sprache wird zu einem Wiederhall der visuellen Zeichen. In einer Mund-Sprache gibt es keine Wort-Abstände, keinen Punkt und kein Komma. Wörter der Schrift-Sprache sind dagegen abgetrennte Elemente aus dem Strom der oralen Laute, kleine Pausen im Lautstrom sind akustische Marker für Abstände zwischen Schriftworten oder für grammatikalische Schriftzeichen. Schrift-Denken ermöglicht eine aufbauend ordnende Vernunft. Während die orale Kultur der Mund-Sprache geprägt war von ausschmückender Rede, ermöglicht die Schriftsprache eine stärkere Informationsdichte und komplexe syntaktische Mittel, mit denen komplizierte Mitteilungen und Denkvorgänge widergespiegelt werden können. Die Schrift-Sprache ermöglicht die Fixierung des Denkens und der Blick auf den aufgeschriebenen Gedanken verändert das Denken. Schrift ist nicht flüchtig wie Klang, sie erlaubt damit, Aussagen zwei Mal zu lesen und analytische Fragen zu stellen. Die schriftliche Fixierung der Symbole ermöglicht eine ungeheure Erweiterung dessen, was überhaupt repräsentiert werden und dem Gedächtnis verfügbar gemacht werden kann, und sie erlaubt ein systematisches Ordnen von Gedanken, darauf aufbauend eine intensive Form von Reflexion. Aus Argumenten werden allgemeine Grundsätze entwickelt, nicht aus fallbezogenen Beispielen. Schrift-Wörter sind beständige Zeichen, sie lenken die Aufmerksamkeit weg von den flüchtigen Phänomenen auf das beständige „Wesen“ der Dinge. Die griechische Naturphilosophie hat sich gequält mit der Frage, was das Wesen der Naturdinge sei - zusammengesetzt auf Erde, Wasser, Feuer und Luft oder doch nur aus Atomen. Niemand hat je ein Atom in die Hand nehmen können - Atome sind Gedankenkonstrukte in einer Schriftsprache, die längst aus der Verbindung mit den sicht- und greifbaren Gegenständen verloren hat. Mündliche Kommunikation ist an die Besonderheiten der Person, des Ortes und der Zeit gebunden. Nur ein Gedanke, der einmal aufgeschrieben wurde, stirbt nicht mit dem Denker, sondern kann auch Jahrzehnte später authentisch aufgerufen und weitergegeben werden. Schriftlich fixierte Gedanken können mit Gedanken, die an anderen Orten und in einem anderen Zeitalter fixiert wurden, abwägend kritisiert werden oder auf Jahrhunderte früher aufgeschriebene Gedanken aufbauen. Michael Tomasello nennt das den „Ratschen“- oder „Wagenhebereffekt“ der Schriftkultur, wenn sich nämlich kulturelle Traditionen kumulieren lassen. Für unser heutiges Verständnis ist Sprache selbstverständlich Schriftsprache. Aber es liegt auf der Hand, dass Schrift-Sprachen andere Denk-Instrumente sein müssen als reine Mundarten. Auf Grundlage der Schriftsprache sind in der europäischen Neuzeit die modernen Wissensordnungen entstanden. Noch in der französischen Revolution gingen die Pariser Revolutionäre davon aus, dass den im Gefängnis ihrer Mundarten lebenden Bauern die französische Schrift-Sprache beigebracht werden muss, damit sie eine Chance bekommen, die Ideen der Revolution zu begreifen. (Zur Sprachpolitik der Revolution vgl. MG-Link) Über die Ursprünge des abstrakten Denken Der Altphilologe Bruno Snell hat 1946 in seinen „Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen“ darauf hingewiesen, dass das abstrakte Denken Begriffe voraussetzt, die ohne Erdung in der sinnlichen Wahrnehmung sind. Begriffe müssen von personalisierenden Assoziationen getrennt werden. „Die Wahrheit“ wird ohne die Göttin der Wahrheit denkbar, „die Furcht“ ohne den entsprechenden Dämon. Das Denken solcher abstrakten Begriffe setzt die sprachlichen Strukturen der Alphabetschrift voraus. Das Nachdenken hat auch bei den Griechen als religiöses Sinnieren begonnen. Wie im Hebräischen ist das Böse immer der böse Dämon. Die Sprache des Homer war keine Sprache der Abstraktionen, sie hatte dafür eine Fülle von Bezeichnungen aus dem Konkret-Sinnlichen. Es gibt kein Verständnis für dinghafte Sinnes-Organe, sondern nur ein Reden über die Funktionen der Sinne. Und so gibt es bei Homer im neunten vorchristlichen Jahrhundert zum Beispiel für das Sehen viele verschiedene Worte: Das Strahlen des Auges konnte durchdringend sein wie die Sonnenstrahlen, „scharf" wie die Waffe, die alles durchdringt. Ein anderes Wort beschrieb den sehnsuchtsvollen Blick, wieder ein anderes das „Glotzen" oder „Starren", das Gaffen mit offenem Mund. Weinend zur Mutter blicken ist für Homer ein anderes Sehen als das „Umsichblicken". Der „Seher“ war einer, der höhere Weisheiten kennt. Wahrheit wurde „gesehen", „geschaut“g. Bruno Snell erklärt: „Die frühen Verben des Sehens fassen die Tätigkeit von ihren anschaulichen Modi aus, von den damit verbundenen Gebärden oder Gefühlen.“ Die neue Auffassung von Leib und Seele trägt als erster Heraklit im 7. Jahrhundert v.u.Z. vor. Für ihn bestand der Mensch aus dem Leib und daneben einer „Psyche“g, Psyche war für ihn etwas prinzipiell von den Funktionen der körperlichen Organe Unterschiedenes. Die Seele ist unsterblich, insofern sie aus göttlichem Feuer genährt wird und nach Selbsterkenntnis strebt. Heraklit verachtet die „entseelten Leiber“ der Vielen, die „vollgefressen wie das Vieh“ vegetieren. Heraklit kritisiert die überkommene Weisheit, nach der das Handeln und Geschick der Menschen von undeutbaren Mächten gelenkt wird. Snell gibt einige Hinweise darauf, wie die Differenzierung der Schriftsprache mit dem neuen Denken einher ging. Adjektivische Metaphern etwa, mit denen Stimmungslagen differenziert werden können, spielten im frühen Griechischen Homers eine geringe Rolle. Es gab nur die Licht-Metapher: Was groß, schön und edel war, war hell. Das galt auch für die Freude und das Glück. Dunkel war die Angst, das Unglück, die Trauer, der Tod. Das, was später zur Sphäre des Geistes wurde, war nach Analogien der Körperorgane und ihrer Funktionen bezeichnet. Das „Wissen" ist ein Gesehenhaben, das „Erkennen" ein Sehen, das „Verstehen" bleibt an das „gehört haben“ gebunden. Die Dichtung Homer kennt noch keine sprachlogischen Relation, keine Präpositionen und Konjunktionen, die Haupt- und konsekutive Nebensätze nach Aussagen von Ursache und Folge gliedern. Der Tod ist nicht die Folge der Krankheit, sondern die Intention eines Gottes. Furcht tritt als Daimon auf, als Scheucher, Phobos. Erst Heraklit spricht von ,dem' Denken, von ,dem' Allgemeinen, ,dem' Logos. „Die Ausbildung des Artikels ist eine Voraussetzung für seine Abstraktionen.“ Substantivierungen mit dem bestimmten Artikel fixieren nicht Greif-bares, den Undingliches, die abstrakten Gegenstände des Denkens. Typischerweise haben diese „Undinge“ keinen Plural. Der bestimmte Artikel ermöglicht den Übergang von naturreligiösem zu naturwissenschaftlichem Denken. Erst wenn Unkörperliches mit einer Substantivierung bezeichnet werden kann, kann man Bewegtes und Bewegendes, Stoff und Kraft, Ding und Eigenschaft begrifflich unterscheiden. Der bestimmte Artikel leistet in solchen Substantivierungen Dreifaches: Er fixiert das Undingliche, setzt es als Allgemein-Ding, vereinzelt dies Allgemeine aber auch zu einem Bestimmten, über das ich Aussagen machen kann. Dass der allgemeine bestimmte Artikel so dem Substantiv zugleich Abstraktums-, Dingwort- und Namenscharakter gibt, wird noch deutlicher dort, wo er das Dingwort zum allgemeinen Begriff erhebt. Zweifelndes Denken ersetzt die Götter-Metaphern In der altorientalischen Kultur gab es Respekt vor weisen Menschen. Die „Weisheit“ war kein zunächst abstrakter Begriff, sondern eine rhetorische Frauenfigur, hebräisch chǻkhmāh, griechisch σοφία, Saphia, die als Metapher und bei Gelegenheit auch als Göttin dargestellt wurde – in Anlehnung an die Erzählungen und Bildrepräsentationen des ägyptischen Isis-Kultes. Auch in den alten jüdischen Tora-Texten ist die Figur der Weisheit eine Metapher mit deutlichem Anklang an eine Göttin. Im Buch „Jesus Sirach“ aus dem frühen zweiten vorchristlichen Jahrhundert heißt es: „Die Weisheit lobt sich selbst und rühmt sich mitten unter ihrem Volk. In der Gemeinde Gottes öffnet sie den Mund und rühmt sich selbst vor seiner großen Heerschar… Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht... Kommt zu mir, die ihr mich begehrt, sättigt euch an meinen Früchten!“ Die Homerischen Dichtungen wurden zwischen 750 und 650 v.u.Z. niedergeschrieben von Schriftstellern und Lehrern, die von der Überzeugung ausgingen, dass gar manches von dem, was Homer gesagt hatte, widersprüchlich und unbefriedigend war. Die Logographen mussten aus den mündlichen Überlieferungen eine Synthese konstruieren – also ein distanziertes, kritisches Verhältnis zu den überlieferten Erzählungen entwickeln. So „scheint es in Griechenland, vielleicht, weil Lesen und Schreiben dort nicht so stark auf besondere priesterliche oder Verwaltungsfunktionen erfüllende Gruppen beschränkt waren, im sechsten Jahrhundert zu einer kompromissloseren individuellen Kritik der orthodoxen kulturellen Tradition gekommen zu sein als anderswo.“ (Goody/Watt) So formulierte z.B. Hekataios: „Was ich aufschreibe, ist die Darstellung, die ich für wahr halte. Die Griechen erzählen nämlich viele Geschichten, die nach meiner Auffassung alle lächerlich sind.“ (ca. 500 v.u.Z.) Auf Grundlage der schriftlichen Aufzeichnung der vorher mündlich überlieferten kulturellen Tradition entstand eine neue Einstellung zur Vergangenheit: Konnten in nicht-literalen Gesellschaften die traditionellen Erzählungen unauffällig fortentwickelt, korrigiert oder angepasst werden, so stießen nun lesekundige Individuen in den verschiedenen schriftlichen Aufzeichnungen, in denen das kulturelle Erbe eine dauerhafte Form erhalten hatte, auf Ungereimtheiten. Das ermöglichte eine vergleichende und kritische Einstellung zu den mündlich verbreiteten Vorstellungen von Göttern, dem Universum und der Vergangenheit. Der auf Lateinisch erhaltene Corpus Hermeticum (zwischen den Jahren 100 und 300) verteidigt das alte populäre Wissen seiner Zeit. Die alten heiligen ägyptischen Texte seien nicht ins Griechische übertragbar, heißt es da zum Beispiel, weil sie ihre theurgische „Energie" nur in der Ursprache entfalten können: „… In der Originalsprache bringt der Text seine Bedeutung klar zum Ausdruck, denn die reine Lautqualität und die Intonation der ägyptischen Worte enthalten die Kraft der gemeinten Sache. Laß diesen Text daher unübersetzt, damit diese Geheimnisse den Griechen entzogen bleiben und damit ihre freche, kraftlose und schwülstige Redeweise die Würde und Kraft unserer Sprache und die Energie der Namen nicht zum Verschwinden bringt. Denn die Griechen haben nur leere Reden, gut zum Importieren, und ihre Philosophie ist bloß geschwätziger Lärm. Wir dagegen, wir gebrauchen nicht Wörter, sondern Laute voller Energie (phonais mestais ton ergon).“ „Die magische Kraft der Zaubersprüche liegt in ihrer Lautgestalt“, kommentiert Jan Assmann. Der alte Text ist ein phonografischer Speicher für die heiligen Worte der heiligen Sprache. Gegenüber der Götterrede ist dagegen die griechische Philosophie nur „geschwätziger Lärm“g. Die Text der Alphabetschrift bekommen eine mnemografische Funktion, sie dokumentieren nur noch kraftloses (gottloses) Reden. Die Begründung der griechischen Kultur des Wissens Die Frage nach den Göttern wurde zu einem Gegenstand des menschlichen Denkens, um kann es genauso wie um andere Bereiche des Wissens kontroverse Meinungen und Debatten geben. In der griechischen Philosophie entstanden Ideen-Begriffe für das Selbst oder die Seele, die ein Nachdenken über das „Ich“ signalisierten und für die es etwa im Alten Testament kein Äquivalent gibt. Die griechische Naturphilosophie überwand die Tradition, die Welt mit Verweis auf Götter und magische Prinzipien zu erklären, und unterstellte grundsätzlich nur natürliche Ursachen. Es ist in der Geschichte des abendländischen Denkens auffallend, wie viele große Namen mit der „klassischen Periode" der griechischen Kultur verbunden sind. Diese Namen repräsentieren sehr unterschiedliche thematische Bereiche und es ist zum ersten Male so, dass wie die Urheber von Gedanken und die Autoren von überlieferten Schriften kennen – es waren reiche Bürger, die von einem geistigen Ehrgeiz angetrieben waren und sich für das Wissen engagierten. Die Schrift ermöglichte die kulturelle Konstruktion des Individuums - individuelles Denken. - Mit Hippokrates begann die Medizin sich von der Religion abzutrennen, sie suchte die Ursache von Krankheiten nicht mehr in schicksalhaften Entscheidungen der Götter. Die griechischen Denker unterschieden das Rechnen, das vor allem profanen praktischen Zwecken der Verwaltung und des Handels diente, streng von der Arithmetik, die der Erkenntnis diente. Am Beispiel der Arithmetik haben die griechischen Denker eine kognitive Metaebene konstruiert, auf der die Regeln für Denkleistungen zum Thema werden konnten. Thales von Milet hat zum Beispiel gezeigt, dass Fläche und Umfang eines Kreises von seinem Durchmesser halbiert werden und dass in jedem gleichschenkligen Dreieck die Basiswinkel gleich sind. Er soll die Höhe einer Pyramide gemessen haben, indem er den Schatten eines Stabes maß: Ist Stabschatten gleich der Länge des Stabes, dann ist die Länge des Pyramidenschattens in dem Moment gleich ihrer Höhe. Sensationell an dem Vorgehen ist, dass ein konkretes Problem – wie hoch ist die Pyramide – gelöst wird, indem man von dem anschaulichen Problem abstrahiert und eine künstliche Realität schafft, den Stab, für den das Problem lösbar ist. Eine Analogie schafft die Brücke zwischen den beiden Realitätsebenen und ermöglicht es, von der Lösung des künstlich konstruierten Problems – Stab – auf die Lösung des Problems zu schließen. Mit der Zeichnung des Stabes und seiner Schattenlänge lässt sich die Analogie „logisch“ auf das Problem der Pyramidenhöhe übertragen. Es fehlt dann nur noch der Schluss: Wenn die Schattenlänge und die Stabhöhe gleich sind, dann muss dasselbe auch für die Pyramide und ihren Schatten gelten. Für die Lösung wird die Struktur der Aufgabe auf eine Hilfskonstruktion übertragen, eine geometrische Figuren, dabei wird die sinnlich wahrnehmbare Pyramide reduziert auf eine formale Strich-Struktur – die von allem abstrahiert bis auf die Linie, die die Höhe symbolisiert. Die Übertragung einer Problemstellung aus der Wahrnehmung - welche Höhe hat die Pyramide – in die anschauliche geometrische Form und die algebraische „Übersetzung“ der Aufgabe führen zur Vereinfachung des Problems und so zu einer Lösung, die „logisch“ (tautologisch) ist und auf das ursprüngliche Problem überragen wird. Diese Übertragung aus einem Bereich in einen anderen ist der Kern des kreativen Denkens. Das Muster dazu gab es schon in den Anfängen des Zahlenrechnens: Eine Million überschreitet jede Phantasie im anschaulichen Denken. Für das anschauliche Denken ist es unmöglich, 1.000.000 und 1.100.000 zu unterscheiden – beides ist „unvorstellbar viel“. Erst die Übertragung der benennbaren Mengenvorstellung in visuelle Zahlzeichen und die Bündelung von Summen macht solche Größen durch Analogien „vorstellbar“ und berechenbar. Ein Problem wird gelöst, indem es in ein anderes Medium, in dem es einfacher darstellbar ist, übertragen und reformuliert wird. Der Wahrheitsgehalt einer Aussage ergibt in diesem neuen Denken nicht mehr aus der Plausibilität der sinnlichen Wahrnehmung, sondern aus der Betrachtung eines formal-logischen Modells, das zum Beispiel durch eine geometrische Zeichnung anschaulich gemacht werden kann. Das geometrische Modell ist ein irreales, ideales Konstrukt, eine „Idee“. Die Logik findet in der Geometrie einen faszinierenden Gegenstandsbereich, wo eine Behauptung letztlich bewiesen ist, wenn sie rechnerisch als eine Tautologie darstellbar ist. Platon erklärte sein Verständnis der „Idee“ an der mathematischen Betrachtung des Verhältnisses von Seite und Diagonale eines Quadrats (in Politeia): „Weißt Du denn nicht, dass sie sinnlich Wahrnehmbares, Figuren, beiziehen, an denen sie ihre Beweise führen, aber dass ihr Denken nicht diesen gilt, vielmehr den Urformen, deren Abbilder die Figuren sind; um das Quadrat selbst ist es ihnen bei der Beweisführung zu tun, nicht etwa um jenes bestimmte, das sie gerade zeichnen ... Und sie versuchen gerade dasjenige zu schauen, was kein Mensch auf anderem Wege schauen kann als durch den Gedanken." Dieses Prinzip der Vereinfachung durch modellhafte Betrachtung gilt auch in neueren Zeiten als Leitfaden für Erkenntnis. Man hätte noch lange nach Kopernikus das ptolemäische System verbessern können, um die Übereinstimmung mit den im 16. Jahrhundert möglichen Messwerten zu optimieren. Kopernikus lobt sein Modell auch nicht wegen größerer Übereinstimmung mit Messergebnissen, sondern weil es „die Vorzüge größerer Einfachheit und Harmonie“ habe. Kopernikus schlug mit der heliozentrischen Darstellung eine Vereinfachungen des Planetenmodells vor und hielt dabei an der Idee der Kreisbahnen fest – weil der Kreis im Sinne der pythagoreisch-aristotelischen Tradition die vollkommensten aller Figuren war. … und die Erfindung der Logik In der Sprache lässt sich die Benennung von dem Benannten durch Abstraktion loslösen und wenn eine sprachliche Form gefunden ist, die „logisch“ ist, dann folgt aus dieser sprachlichen Form der Wahrheitsgehalt der semantisch so gebundenen Aussage. Ich muss nichts über Sokrates wissen, um zu wissen: Wenn alle Menschen sterblich sind und wenn Sokrates ein Mensch ist, so folgt daraus, dass Sokrates sterblich ist. Wenn ich einen Baumstamm in bestimmter Hinsicht als „rund“ bezeichnen kann und alle runden Gegenstände gerollt werden können, dann folgt daraus, dass der Baumstamm gerollt werden kann. Das ist logisch und „wahr“, auch wenn es der praktischen Erfahrung eines Mannes, der einen Baumstamm rollen will, widerspricht. „Rund“ ist eine Idee, die als Abstraktion aus so ähnlich aussehenden Gegenständen gewonnen wird. Solche von sensorischen Wahrnehmungen abstrahierenden Bezeichnungen werden im Gedächtnis als abstrakte Begriffe gespeichert und damit zu neuen Einheiten des Denkens. Pythagoras und die Zahlenmystik Wie fasziniert die Griechen von ihren neu entdeckten Denk-Möglichkeiten waren, zeigt sich an der Bedeutung des Pythagoras. Die Pythagoreer stehen am Beginn der Zahlentheorie als Fragestellung der reinen Mathematik, sie bewerteten gleichzeitig Zahlenverhältnisse in einem mystischen Kontext und integrierten so die Zahlentheorie in ihr mystisches Denken: Aus griechische Mathematiker feststellten, dass sie für die Diagonale eines Quadrats keine für sie errechenbare Größe geben konnte, die in einem Verhältnis natürlicher Zahlen zur Seitenlänge steht, schlossen sie daraus – logisch -, dass es eine andere, „irrationale“ Sorte von Zahlen geben müsse. Die Pythagoräer konnten sich aus philosophischen Gründen mit diesem logischen Schluss überhaupt nicht anfreunden und lehnten ihn ab. Platon und Aristoteles Durch die Zeichenfunktion der Sprache kann der Mensch über das Wissen nachdenken. Logisches Schlussfolgern spielt sich auf dieser sprachlichen Meta-Ebene des Denkens ab. Die Bedeutung Platons für die spätere Geschichte der Philosophie liegt in erster Linie in seiner Beschreibung einer neuen Art zu Denken. Die Suggestionen der sokratischen Dialoge lässt schon eine logische Struktur erkennen, auch wenn Platon auf eine Fundierung seines Denkens in Mythen nicht ganz verzichten kann. Insbesondere trifft da auf Platons Götterlehre, die Seelenwanderungslehre und seine Ideen-Ontologie zu. Platon (428-348) steht in der griechischen Tradition, die Wahrheit - episteme - von bloßer Meinung - doxa - zu unterscheiden sucht. Das geschriebene Wort legte das Ideal definierbarer und fixierter Wahrheiten nahe. Das griechische Denken unternahm daher große Anstrengungen, die Bedeutungen der Worte eindeutig zu erklären und diese Bedeutungen auf ein letztes Prinzip der rationalen Ordnung des Universums, den logos, zurückzuführen. Platon und Aristoteles glaubten, dass es für diesen Erklärungsprozess ein besonderes intellektuelles Verfahren geben müsse; sie unterstellten die Möglichkeit eines allgemeinen Regelsystems für das Denken - Analyse und Synthese. Dass so lange und komplexe Reihen von Argumenten, wie sie z. B. in Platons Staat oder in den Analytica des Aristoteles präsentiert werden, in mündlicher Form verständlich vorgetragen werden können, ist kaum vorstellbar. Die platonischen Dialoge sind schon Kunstformen einer Schriftkultur, die sich des traditionellen mündlichen Dialoges als Form bedienten. Die Griechen haben zudem Kategorien entworfen, nach denen wir seither die Gebiete des Wissens und der Erkenntnis einzuteilen pflegen - Theologie, Physik, Biologie usw. Diese Einteilung hat in der westlichen Kultur allgemeine Geltung erlangt und ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Unterscheidung literaler und nicht-literaler Kulturen. Mit der Prägung des Wortes und des Begriffes der „Theologie“ zur Bezeichnung eines besonderen Erkenntnisbereiches hat Platon einen entscheidenden Schritt in diese Richtung getan. Die Kulturen nicht-literaler Völker unterscheiden nicht zwischen göttlichen Eigenschaften einerseits und der natürlichen Welt und dem Leben der Menschen andererseits. Aristoteles (384-322) erkannte, dass sprachliche Äußerungen Symbolbeziehung herstellen, sie sind „Symbole für das, was (beim Sprechen) unserer Seele widerfährt, und unsere schriftlichen Äußerungen sind wiederum Symbole für die (sprachlichen) Äußerungen unserer Stimme.“ Die Unterschiedlichkeit der Sprache für dieselben „seelischen Widerfahrnisse“ zeigt, dass die Symbole Konstruktionen sind, Artefakte der menschlichen Kultur. Mit dieser Auffassung löst die aristotelische Philosophie sich von den archaischen Traditionen, die Sprache und Schrift als göttliche Erfindungen außerhalb des Denkens zu stellten. Aristoteles hat die von konkreter Bedeutung unabhängigen Strukturen menschlichen Denkens als Typen von Syllogismen beschrieben: „Eine Deduktion (syllogismos) ist also ein Argument, in welchem sich, wenn etwas gesetzt wurde, etwas anderes als das Gesetzte mit Notwendigkeit durch das Gesetzte ergibt.“ Aristoteles hat mit seinen Figuren der Logik das schlussfolgernde Denken beschrieben. Gleichwohl kam es Aristoteles nicht in den Sinn, Schriften eine Überzeugungskraft zuzusprechen. In der Rhetorik des Aristoteles (384-322) ist zwar das Argument das wichtigste Überzeugungsmittel, aber es steht neben dem Charakter des Redners und den Emotionen - bleibt also an den lebendigen Sprecher gebunden. Wahrheitskriterien sind für Aristoteles nicht mehr die Konformität mit den Aussagen von Heiligen Schriften oder anderen Autoritäten, sondern logische Verfahren - Deduktion und Induktion. Wenn die Prämissen einer Aussage wahr sind, müssen Schlussfolgerungen daraus ebenfalls wahr sein. Aristoteles erklärt das logische Verfahren der Induktion so: „Wenn derjenige Steuermann, der sich auskennt, der beste (Steuermann) ist und so auch beim Wagenlenker, dann ist überhaupt in jedem Bereich derjenige, der sich auskennt, der beste.“ Entscheidend für die Wahrheitsfindung ist die Disputation: Auch anerkannte Meinungen müssen daraufhin überprüft werden, ob sich Widersprüchliches zu ihnen sagen lässt. Wenn die klassische Rhetorik mit Emotionen arbeitet, kann sie nichts zur Wahrheitsfindung beitragen. Bei Aristoteles finden sich schon die meisten noch heute gebräuchlichen Kategorien für die Bereiche der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Sprache und der Literatur, in seiner Zeit wurde die systematische Sammlung und Klassifizierung von Daten aus allen diesen Bereichen begonnen. Literatur: siehe auch zu den machtpolitischen Hintergründen des monotheistischen jüdischen Denkens

Literatur:

|